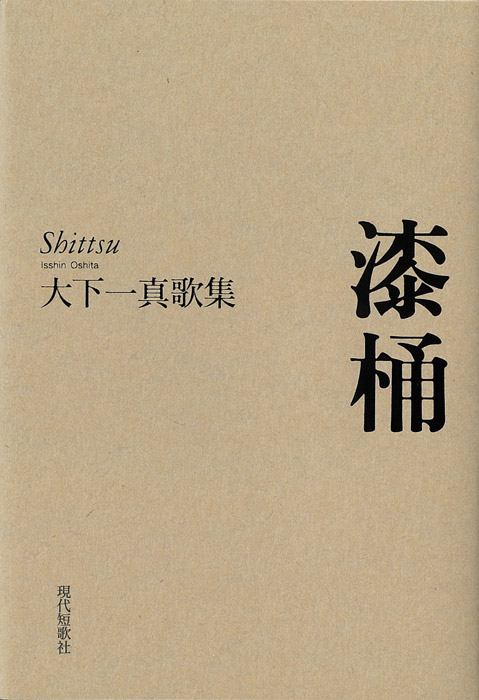

漆桶

大下一真

第56回迢空賞

『漆桶』は、禅門の読み慣わしでは《しっつう》。本来の意味はうるしを入れる桶であり、転じて、まっくらでなにもわからないことや、仏法についてなにもわからない僧、または妄想、執着の譬えである。(「後記」より)

- 喪中葉書三十余通手に乗せてみればさしたる重さならねど

- 暴走が暴投を呼び逆転す実人生にはまずあらぬこと

- 花びらを踏みて咲きたることを知る白き山茶花墓所掃きに来て

- 定価:3,300円(税込)

- 判型:四六判ハードカバー

- 頁数:208頁

- ISBN:978-4-86534-361-8

- 初版:2021年7月2日

- 発行:現代短歌社

- 発売:三本木書院(gift10叢書第38篇)

購入はこちら

ご注文はメールまたはお電話でも承ります。

info@gendaitankasha.com

※ご注文いただく時点で品切の場合もありますので、ご了承ください。

僧と歌人を 池田はるみ

鎌倉の名刹瑞泉寺和尚の第七歌集である。この間に養母を送り、作者自身は本山の教学部長として出仕することになったという。多忙を極めた歳月だったというが、私はその合間に見せる素顔のような歌に惹かれた。 ・国指定名勝瑞泉寺庭園に生いたるゆえに草は除かる 国指定の名勝ゆえに引き抜かれる草がある。国にも名勝にも関わらぬ命だと作者は思うのだろう。等しくはない小さな命を見つめている。 ・我慢がまんと己に言うは言わざれば我慢のできぬことのあるゆえ 柔和な表情を持つ僧であってもそうはいかない。心の中は相応の我慢が渦を巻く。高僧でもそうなのかとほっとする姿だ。 ・父も兄も見ざりし孫というものを秋の夕べの光に抱けり 早世の父と兄が常に意識の中にいる。孫を抱く光のような時間の中にいる作者の姿が見え感慨の深さが思われる。 ・死して千の風の如きにはならぬなり妻来る子参る彼岸会の墓所 「千の風になって」と言う歌があったがこの僧は違うという。妻子が墓に参る姿を見て、死後の世界は温かいと呟く。 ・言えぬこと言わざることの小山ほど黙しておれば人は気づかず 僧は人の死の絡む日常がある。口外出来ぬ話も多い。存在を消すのが僧。 ・聞き流すわけにいかねど聞き流す賢しさはあり枇杷の花咲く 先の歌と並べてみると、言う事と聞くこと、そのどちらの立場にも作者はいない。居るのに居ないという存在になっているのだ。修行の一端を見るような歌だ。何気ない一首の中に僧と世間が渦を巻く。存在を消しながら僧の立場を保つ作者。修業などしたことのない私にもその厳しさがわかろうというものだ。修行僧のような顔と温かい人の顔がありそれが独特な歌になるらしい。 (現代短歌新聞2021年9月号掲載)

続きを読む

地を掃く人 前田康子

『漆桶』は大下一真の第七歌集。「漆桶【しっつう】」とは「まっくらでなにもわからないこと、仏法についてなにもわからない僧、または妄想、執着の譬え」という。『正法眼蔵随聞記』にも出てくるような古い言葉であるが現代にも通じる深いものを感じる。 ・蕗の薹ほこと涌きたる地の温さ人は知らざりもの履きしより 冒頭の一連にこのような一首がある。こういった目線の低さが大下の歌には一貫としてある。早春を告げる蕗の薹、まだまだ空気は寒いが地はゆっくりとあたたまっている。靴など履いていなかったころ、人はもっと敏感に季節を感じ取っていただろう。 ・或いはもっとも苦しみ多き生物としてヒトはあり服着て靴履き ・清流に踏み入り指差し人間はおのれの土地と測り杭打つ 冒頭の歌の延長上にあるのがこのような作品だろう。一首目、服を着て靴を履き、叡智をたくわえ人類は発展してきたが、大下はその功罪をじっと見つめている。現代、その罪は人間にそのまま跳ね返って来ている。二首目は土地の測量をしている場面。美しい川に入り込み杭を打ち、自分の土地を印す人間の作業にエゴを感じている。自然は汚れても壊されても声一つ立てない。しかし大下はその声を聞き逃さない。 ・梅雨明けを掃き下りゆく石段に苔は苔なる匂いこもらす ・掃く庭にしばらく何が温きかと振り向けば背に夕日が差せり ・散り始めし紅葉丁寧に丁寧に掃くなりうつむく姿勢好きなり 「掃く」歌がこの歌集の底を流れている。大下は「掃く」人である。それはもちろん僧としての日々の務めであるのだろうが、移り行く自然に包み込まれる時間であり、箒を通して自然に触れている時間である。一首目では「苔なる匂い」というところに惹かれる。甘い花の香りや爽やかな木の葉でもなく苔のむっとするような香を繊細に感じ取っている。二首目は背を大きく包まれているような夕日のあたたかさと、無心に手を動かしている作者が見える。三首目は細かな落葉を掃き清めていく姿を描きつつ「うつむく姿勢好きなり」と表す。自分のことのようであり、他者を見ているようでもある。 ・花ほどに人は愛でねどあじさいの葉が静かなる黄の色に散る ・出でてほぐれ伸びてほぐれてあじさいの芽のさみどりの日々に新し 自然にかこまれた山寺の生活のなかで、大下の視点は目立つ華やかなものへとは向かない。あじさいの花ではなく、散ってゆく葉や日ごとに伸びて行く芽を見ている。一首目では花が枯れたのち淡く黄色く色付いた葉を愛でている。二首目では早春、日ごとにぐんぐんと変化する芽の様子を動詞を使ってリズミカルに表している。 ・死はいつも隣にいるということを忘れし時にほくと食べらる ・小さなる翳りのごとし甘露煮にムツゴロウ食べてしまいたること ・イヌガラシ ムラサキカタバミ オオバコ と呼びつつ抜けば供養の如し それらに加えて、命そのものを見つめた歌も多く、何気ない表現に大下独特の見つめ方がある。一首目はどんな場面かわからない。鳥が小さな虫を食べたのかもしれない。自然界では当たり前のことだが、このように詠まれると、一瞬の油断に「ほくと」食べられる命がとてもリアルで怖さがある。また二首目では有明海に生息するムツゴロウの料理を食べている場面。土地の人の昔ながらの食材なのだろう。「小さなる翳りのごとし」に人として命をいただく罪深さをあらためて感じる。また三首目では抜いていく雑草、それぞれに名があり、それを呼ぶ。「供養の如し」と一つ一つの命へ名前でつながってゆく。大下のなかに命の大小、上下はない。いつのまにか人間中心の世界になってしまった地【つち】や生き物へ、許しを請うような姿を歌に感じる。 ・日だまりにうたたねしたる水仙が姿勢正してほどなく日暮 ・地蔵堂前の日だまり紅梅がこらえきれずというように咲く ・暖房をつけたる部屋にカメムシが出で来て小さき欠伸をしたり そのような大下の姿勢は自然を擬人化した歌に一つの個性を与えている。一首目、茎がうなだれていた水仙がまっすぐに伸びる日暮れの場面。「うたたね」「姿勢正して」と物語性をたっぷりと入れて水仙を表している。二首目では一つ二つと咲き始めた梅の花を「こらえきれずというように」と描写する。溢れ出る花のエネルギーが伝わってくる。三首目は特に面白い。部屋の隅で冬眠をしていたカメムシだろうか。暖かい部屋に春と勘違いして目覚め、欠伸をしたように見ている。童話の場面のように生き物があどけない表情を見せている。花や虫の一つ一つがなくてはならない存在として読者に届いてくる。 ・どの家も鈴生りに子のおりし頃冷蔵庫なく原発なかりき ・爆笑の続くテレビや本当に面白きこと世にいくつある ・藪陰に茶の花ほつと開きたり日本は大国にならずともよし またこのような大下の現代社会を見詰める作品にも納得させられる。一首目、子だくさんで、今よりは不便を強いられた時代だったが、原発に汚染されることのなかった時代を思っている。「鈴生りに」がまるまるとした果物のように子供たちを表している。二首目、バラエティやワイドショーで面白おかしく流れる映像に人は、誘導的に笑わせられているだけなのかもしれない。真に面白いものはどこにあるのか?と考えさせられる。三首目、先進国、経済大国を目指して暴走し続ける国の陰でさまざまな犠牲がある。ひっそりと咲く茶の花のように、本当に大切なものは見えにくくなっているのではないか。声を荒げずとも大下の思いは下句にくっきりとある。 ・おさな子が落として泣きし五円玉探しに来たるようなふるさと ・岬より船あらわれて湾過るそのゆるゆるがふるさと時間 一人故郷を訪れた時の作品。一首目は全体が「ふるさと」の比喩となっていて幼い日の、失くしても失くしてもそこにある記憶の寂しさ、大切さを感じる歌だ。二首目の「ふるさと時間」に時間の速度というものを考える。日々何かに追われて、必要なもの、クリアなものしか見えていない現代人に足りない「ゆるゆる」ではないだろうか。「掃く」人、大下は日々細やかに命を見つめている。見えにくいものを炙り出している。それは「ゆるゆる」とした時間の中でこそ守られているもののように感じる。 最後にその他、印象深かった歌に触れたい。 ・僧として喜び父として案ず出立ひとつにかくなる矛盾 ・上り坂押す車椅子に振り返り初めましてと幾度言われし ・帰り来て幾度も思う寂しげに遠くを見ている遺影なりしを 一首目は雲水として厳しい修行に出立する子を見送る歌。自分と同じ険しい道を歩み始める息子に喜びと案ずる心の二つがせめぎ合う。また二首目は自分の顔も忘れてしまった老母の車椅子を押している。「幾度言われし」が哀しい。三首目は法要などで檀家を訪れたのちの場面だろう。遺影の寂しい視線が余韻となって読者の胸にいつまでも残る。 (現代短歌2021年11月号掲載)

続きを読む