「現代長歌集」と銘打たれている。長歌を積極的に創作している点に瞠目した。島田修三歌集『秋隣小曲集』に、亡き妻を偲ぶ長歌が収められていたのが、記憶に新しい。

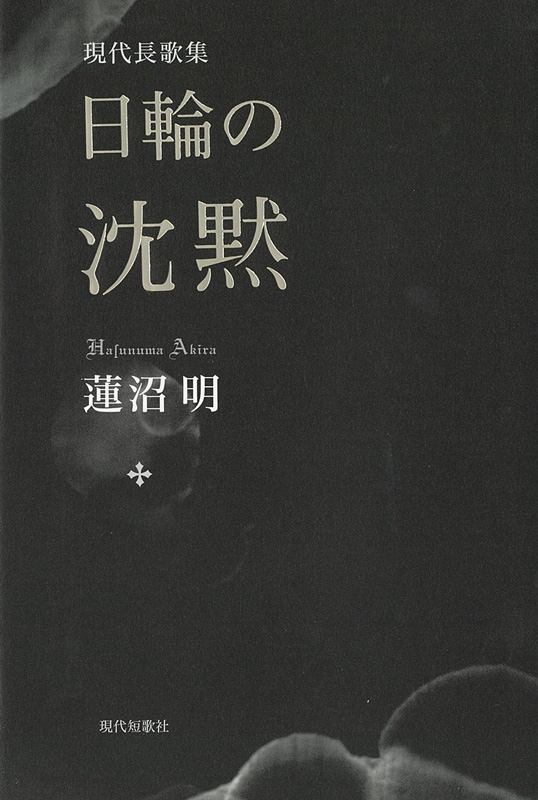

長歌は五七を数回繰り返して、最後は七音で締めくくる詩型である。万葉集では存在感を示したが、平安時代以降は衰退した。蓮沼明氏は現代に長歌を蘇らせるべく、この詩型に息を吹き込んでいる。「現代長歌」というネーミングの意図について、作者は「現代長歌は字余りや字足らずあるいは句またがりや句割れをする。そうすることによって、よりはみ出すことによって韻文を意識させる。」(後記)と述べている。その一節に耳を傾けてみよう。

・「四月は残酷極まる月だ」とエリオットが書いた同じ月に/何が書けるかと逡巡し「辺境の攪拌が必要だ」と/料理用玉子を見つめれば――あのツェッペリンが空にある

口語で書かれているため、散文詩のように読めてしまうが「こおろこおろを/みつめれば/あのツェッペリンが/そらにある」はリズミカルで調べを味わうことができる。口語の硬質感と調べの柔らかさ―ハイブリッドな面白さがある。内容は急死した友への挽歌あり(「縒れる場所」)、心中で死に損なった男の独白あり(「神の紐帯」)、バラエティーに富んでいる。キリスト教や聖書に関わる語彙が多いのが大きな特徴である・全章を通して、生と死のドラマが創出されている。その世界観はやや観念的で生硬ではあるが、読者を引きこむ筋立ては巧みであり、飽きさせない。

思うに、現代長歌は作品の幕開けを告げると、間髪を入れず、作品世界へ誘う。この疾走するドライブ感が持ち味である。『日輪の沈黙』に現代長歌の可能性を感じた。

(現代短歌新聞2021年7月号掲載)