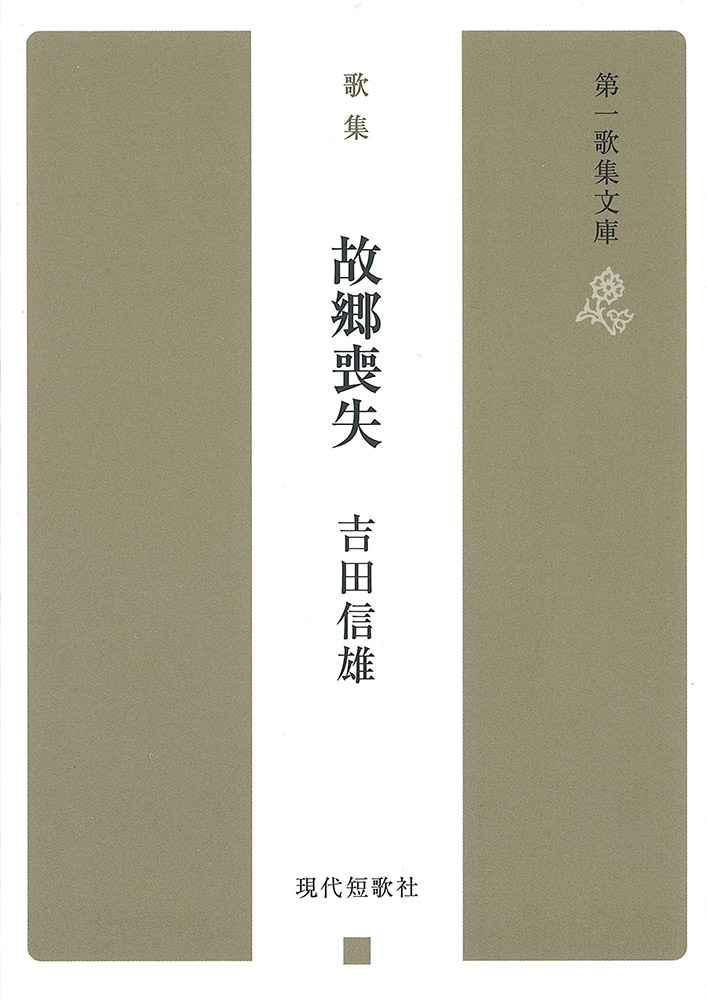

平成二十六年に出された第一歌集の文庫版。解説は高木佳子。奥付の発行日が三月十一日。平成二十三年、東日本大震災が発生した日である。

吉田は福島県大熊町生まれの現在八十四歳。「新アララギ」に所属し、同じ大熊町生まれの佐藤祐禎に師事した。震災前は福島第一原発から一・五キロの所に住んでいた。しかし、原発事故のために会津若松に四年ほど避難し、現在はいわき市に暮らしている。本歌集は現代短歌社が募った第一回現代短歌社賞に応募した「震災・原発・望郷」三百首がもとになっている。タイトルからも明らかなように、望郷の思いを胸に震災と原発の問題を真摯に歌った作品世界である。

・針仕事のさなかの母を襲ひし地震百歳は裁ち台にしがみつきをり

・大地震に部屋に馳すればわが父は崩るる書籍に埋もれてゐたり

・二十年は帰れぬと言ふに百歳の母は家への荷をまとめおく

・原発の地にありていま栗の花わが家に白く咲きゐるならむ

・母の着せし五体の地蔵ひとつのみ津波を凌ぎ残りてゐたり

震災後、震災に纏わる問題を糾弾するように歌った作品を目にすることが多かったが、吉田の歌はちがう。優しい「家族詠」に特色がある。視点を低くして父や母といった身近な家族や自然の風景を見つめ、丁寧に詠む。特に三首目は切ない。「二十年」「百歳」という数字が非常にリアルで効いている。四首目の栗の花の白い色が胸にしみる。

目に見える場所としての「故郷」には戻れず喪われた存在だが、その喪われた「故郷」を取り戻すべく、吉田が繰り返し家族や自然を歌うことによって「故郷」は在り続ける。震災から九年、読まれるべき歌集である。

(現代短歌新聞2020年5月号掲載)