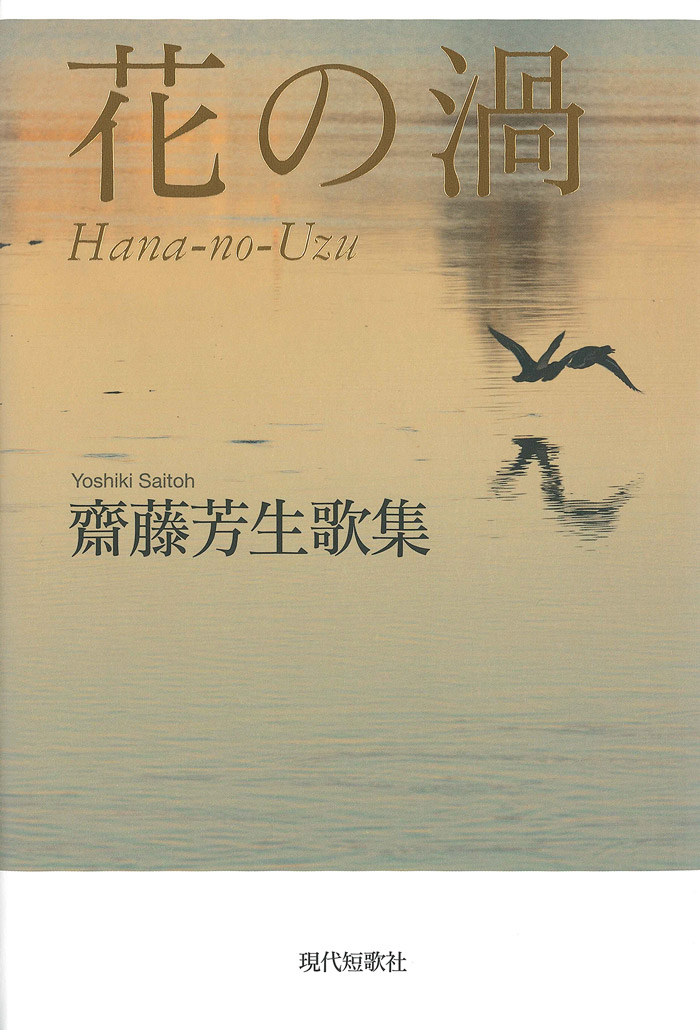

花の渦

齋藤芳生

第7回(令和2年度)佐藤佐太郎短歌賞

その声は、昔話の読み聞かせのように明るく降りそそぎ、またある時は、川に揉まれる一塊の花のように、心の岸辺に流れ着く。福島の現代の語り部たらんとする歌人の第三歌集。

- 林檎の花透けるひかりにすはだかのこころさらしてみちのくは泣く

- 大きな花束【グラン・ブーケ】を落ちこぼれたる花として暮れゆく丸の内を仰ぎぬ

- ああ春の向こうからどっと駆けてきてふくしまの子らがわれの手を引く

- 定価:2,970円(税込)頁数:244頁

- ISBN:978-4-86534-307-6

- 初版:2019年11月16日

- 発行:現代短歌社

- 発売:三本木書院(gift10叢書第24篇)

購入はこちら

ご注文はメールまたはお電話でも承ります。

info@gendaitankasha.com

※ご注文いただく時点で品切の場合もありますので、ご了承ください。

そこにしか咲かない花 寺井龍哉

昨年十月、福島第一原子力発電所事故の除染で出た汚染土を詰めた袋の中身が、台風十九号による河川の氾濫などによって流出した、という報道が出た。しかし大きな話題になることもなく、半年ほどが過ぎた。 二〇一一年三月より前には決して起こりえなかった事態が起こり、しかも、たちまち忘れられてしまう。東日本大震災、福島の原発事故があったという事実に、いつのまにか慣れてしまったからだと思う。その事態の異常さ、その以前と以後でさまざまな事情を一変させた影響力の大きさにもかかわらず、である。震災から九年になるが、その間にたとえば東京オリンピックの開催が決まり、それももうあと数ヶ月後に迫っている。特に東京は、もう震災を忘れているように見える。 歌集『花の渦』に、二〇一一年三月という時間、東北の福島という土地、それを常に胸底に抱えながら生きる表情を見た。編年体の章構成は「Ⅰ 二〇一四年~二〇一六年」に始まり、その冒頭に次の一首が置かれる。 ・林檎の花透けるひかりにすはだかのこころさらしてみちのくは泣く 白い端正な花と陽光の明るさと、悲泣する東北の大地の暗さの対照が鮮やかである。過去の重く苦しい記憶を抱えながらも、日常は明度を取り戻してゆく。かえってその明るさが、内に抱えた悲痛を露わにすることもあるだろう。歌集を閉じてから気づくことではあるが、この、無情にも見える時間の流れと過去の記憶の間に揺れる思いが、歌集全体の基調をなしている。 ・堪えかねて西日に光りはじめたり川はみちのくの生活【たつき】を濯ぐ ここでは、光を放つことがそのまま嘆くことであるかのようだ。日々の苦渋をいっしんに背負って、用水、排水が絞り出すような輝きをもらす。擬人法と呼ぶのもはばかられる。人、というより私の満身が、擬する、というより没入しているからである。 ・避難した子もしなかった子もその間のことには触れぬようにじゃれ合う ・ああ春の向こうからどっと駆けてきてふくしまの子らがわれの手を引く 塾の講師として子どもたちと触れあうなかにも、福島という土地への思いが濃密に出てくる。避難するかしないかは、たとえば経済的な余裕、他郷との縁の有無も影響しただろう。まわりの大人たちの判断に翻弄されるような思いをした子どもたちもいたと思う。子どもたちは、そのことの困難も承知のうえで、言わば年に似合わぬ大人びた機微をとらえている。それでも、やはり子どもじみた戯れには興じるのだ。そこに切なさがある。二首目は「春の向こう」に含みがある。春らしい光景の向こう側、というだけでなく、その先の時節、輝かしい初夏の気配をまとって子どもたちは私のもとに走り寄るのだろう。 ・祖母のまだ在りしころ白きコンテナに除染土を詰めて深く埋めにき ・埋めたのも秋天のもと 掘り出され並ぶ除染土重きコンテナ 除染作業によって生じた土を埋めた過去のこと、ただしその過去と現在の間に、祖母の死という記憶が挟まっている。それだけ時間が経過してしまったということだ。移動の必要が生じたためか、再び除染土が掘り返されることで、ひととき隠蔽され、忘れられようとしていた記憶がよみがえる。 よかったねえ、よかったねえとくりかえす祖母のようにも桜揺れたり みちのくの春とはひらく花の渦 そうだ、なりふりかまわずに咲け 「Ⅰ」の末尾の二首を引いた。小さな花をたくさんつけてゆったりと揺れる桜の枝の様子が、「よかったねえ」と穏やかにくり返す口ぶりを思わせる。「みちのく」は冒頭の「林檎の花」の詠と見くらべるとなお胸に迫る。花のもとで泣いていた「みちのく」が、また絢爛たる「花の渦」によって飾られるのである。 「Ⅱ 二〇一七年」の序盤には、恋愛的な関係とその高揚を思わせる作が見えるが、それはやがて終息してゆくようだ。 ・私たち頰とこころを存分に煽られて見る火祭りの火を ・三十代のこんな端っこが焦げていてなんてことだろう君という火は ・私から離してしまった君の掌に燃えていたのは、恋じゃなかった ともに燃えさかる火を見ていたはずが、心中にも激情を抱えていたのは私ばかりであった、ということだろう。こちらには恋情があったからこそ、「君」の側にあったのは「恋じゃなかった」ということへの驚きが響いてくる。 ・もう痛くはないがあまたの傷をもつ舟として青葉若葉をくぐる 失恋のゆえのみの「傷」とも思えないが、ここにも内なる失意と外界の明るさの反照的な構図は維持されてある。「傷」を持ちつつ前進する「舟」には、多くの人や物を抱えてそこにある「みちのく」のイメージもかさなってこよう。 ・先に帰れと言われても兄を待っている弟は兄と同じ瞳をして ・振り返ってもう一度お辞儀する兄とまっすぐ駆けてゆく弟と 「Ⅱ」に登場する子どもたちは、その動きが楽しい。一体のようでありながらたしかに違う、兄弟という関係の不思議さがよく見える。克明な描写ではないが、そのときどきの表情や容姿を実感的に伝える説明の緩急、距離感が絶妙だ。 ・わたくしのことばでもなくこころでもなき深処【ふかど】に雨くだりゆく ・とどめを刺すようにふかぶかと射し込める秋の光に眼を閉じる ・教室より大いなる虹の輪の見えてやがてはらはらと時雨れはじめぬ 「Ⅰ」が「花の渦」で幕を閉じたように、「Ⅱ」は天象の様子が自然と人間を包み込むような慈愛を感じさせながら終わってゆく。「とどめを刺す」は鋭利な表現だが、私の決意を促すようでもある。 「Ⅲ」は二〇一八年、穏やかな様子が多いことは安心感をもたらすが、一方で別の問題も浮上してくる。 ・ふる花をひろいながらに来る子ども遠く見ゆ遠けれどよく見ゆ ・わかりみがふかい、と言うから褒めてやる暗唱テスト合格ののち ・目を伏せてしまうのはどうしてだろう「それはへんです」と手を挙げるとき 二首目の「わかりみがふかい」はネット上の常套表現とも言うべきもので、納得や共感の情が深く生ずることを言う。詞書には括弧つきで「月日は百代の過客にして」とあり、芭蕉の『奥の細道』の冒頭を暗唱させたものとわかる。芭蕉はまさにみちのくを訪ねた。三首目「目を伏せて」の詞書には、これも括弧をつけて「女の子は減点されるって?」とある。一部の大学の医学部入試で女子や浪人生に一律の減点措置がとられていたことが発覚し問題となったのも二〇一八年だった。当然のことを指摘するにもためらいを経なければならない不条理、その異議申し立てや反問が大人たちの世代では完了せず、子どもたちの声をも要してしまうことへの憤懣がにじむ。 ・時雨【しぐれ】っていうんですよ、と教うればしぐれ、しぐれと手を伸ばしたり ・はつ雪の前に交換せねばならぬこころもありて 生活はつづく ・姿勢よく敬語を正しくつかいながら風邪をひくのだにっぽんの子ども ・「おててつないで野道を行けば」歌うとき三月は泣けてきて困るのだ 終章にあたる「Ⅳ 二〇一九年」でも、同趣の主題に執するように歌が紡がれる。この土地、この時間、この子どもたちを見つめつづける、しかし気負いは感じさせずにしなやかな詩の明澄が保たれていることが、読者として嬉しい。 ・余花に降る雨あたたかくやわらかくふるさと遠くひとを眠らす ・ひらきはじめのはなびらにしわあることの羞【とも】しさに木蓮は沈思す ・わかってもわからなくても頷く子頷けば雨、今日は花の雨 読後の余韻に、しきりに浮かぶのはやはり花の姿だ。その優美に包まれて子どもたちの泣き笑いがあり、そして深い傷がある。人も土地も負った傷である。 (現代短歌2020年5月号掲載)

続きを読む

大いなる励まし 久我田鶴子

二〇一四年から二〇一九年までの作品三七八首を収めた著者の第三歌集。 ・林檎の花透けるひかりにすはだかのこころさらしてみちのくは泣く ・あ、まちがえた、とつぶやく子どもの鼻濁音嬉しくてぽんと咲く木瓜の花 この巻頭の二首を見てもわかるように、言葉の出方が素直で、調べがいい。前歌集『湖水の南』を上梓する少し前から福島市内の塾で講師として働き始め、今も続けているそうだが、〝福島で子どもたちと向き合って生きる〟と決めた落ち着きが作品にも現れているように思う。 ・逃げるとは生きること温き泥の中おたまじゃくしはわらわら逃げる ・硝煙のにおうことなき長雨に火を噴くように柘榴花咲く 一首目、原発事故以後の人々の生きるための選択、「福島」と一つには括れない厳しい状況に、こういうかたちで立ち向かっている。 二首目、「硝煙のにおうことなき」と敢えて言うのは、パレスチナの現実が見えているからだ。アブダビで暮らした体験は教室でも生かされていることだろう。 ・練絹の白さに雲の流れゆく空のこころはひとを恋うこころ 「ひとを恋う」は歌集の中に何度か繰り返されている。「ひと」はまた「ふるさと」でもあろう。この心がベースとなった歌は、柔らかく心に染みてくるようだ。 ・もう逢えぬ人あまたある三月に小鳥来てふいー、ふいー、と啼くも ・みちのくの春とはひらく花の渦 そうだ、なりふりかまわずに咲け 歌集名にもなった「花の渦」の一連から。あの大震災後も巡り来る、みちのくの春。逢えぬ人々を偲ばせつつも一気に開く花の渦は、大いなる無言の励ましである。 (現代短歌新聞2020年2月号掲載)

続きを読む