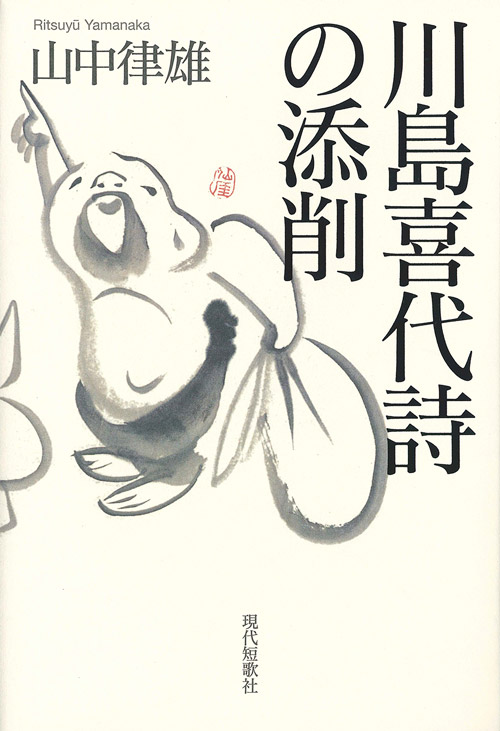

著者が二十代半ばで「運河」に入会して以来、約二十年にわたって川島喜代詩から受けてきた添削指導を、約二百首の実例を挙げて紹介している。

各ページに「原作」「添削」と川島の評が並び、著者の解説がある。また、全体が「漢語表現を用いる」「リフレインと重複」「現在形の効果」といった内容別に編集され、添削の意図がよくわかるように工夫されている。

例えば「呼吸の入れ方」の章では

・眠りより覚めていまだに哀歓のもどらぬ吾子がほのぼのとゐる

の「吾子が」を「吾子か」にする添削が取り上げられている。川島の評は〈四句、「が」→「か」。これで勝負がきまる一音〉とあり、それについて著者は〈確かに「が」は断定的だ。「か」になると調べが優しくなり、思いが深くなる。また一呼吸置くことで、結句の「ほのぼのとゐる」が立ちあがってくる〉と記す。川島のわずか一字の添削から、著者が歌作りにおける呼吸の置き方を学んだことがわかるだろう。

・地下鉄に忘れしバッグわが知らぬ人をめぐりてたちまち戻る

この歌の添削は、四句「人をめぐりて」を「人の手を経て」としている。著者は、拾った人、駅員、係の人などを挙げ、〈歌の焦点を「人の手」にしぼったことで、読者はさまざまな手を思い起こす〉と書く。なるほど、実に鮮やかな添削だ。

添削という指導方法は、かつては結社で広く行われていた。それが近年は少なくなっている。おそらく、添削は師弟の強い信頼関係のもとでしか機能しないものなのだろう。添削はその一首を良くするために行うのではなく、短歌にとって何が大事かを伝え、歌作りの骨法を会得させるためのものなのだ。その確かな実践例として、とても価値のある一冊だと思う。

(現代短歌新聞2020年12月号掲載)