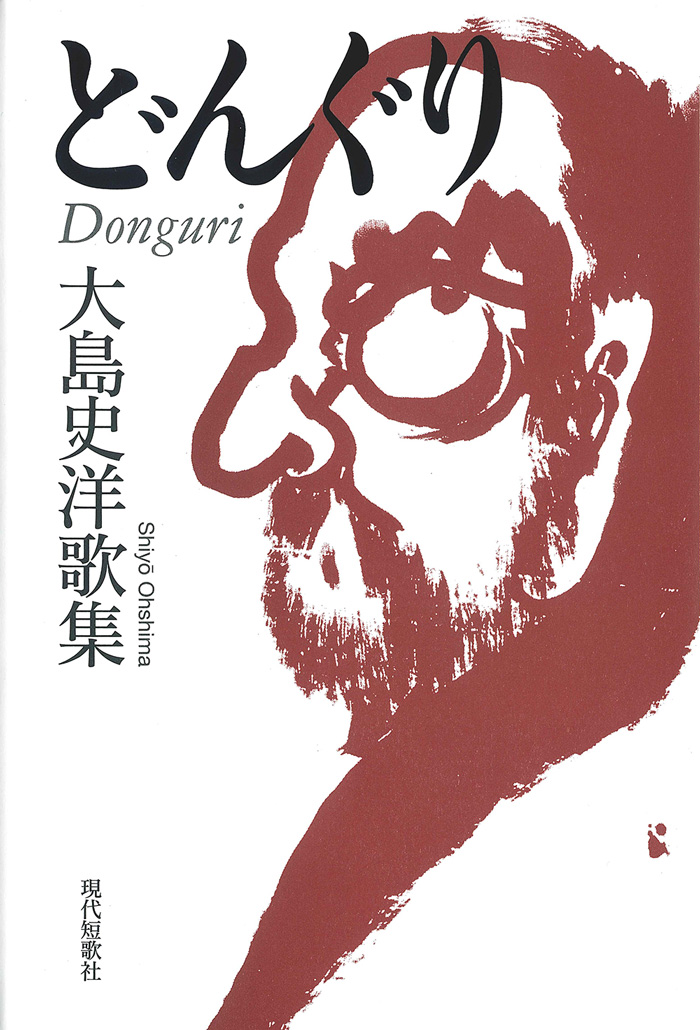

どんぐり

大島史洋

第32回(令和2年度)齋藤茂吉短歌文学賞

老いる者は、いつか壊れる。亡きひとびとと語らい、壊れゆくみずからの予感を書き綴る歌人の、孤独にして濃密なる時間。第十三歌集

- 夕早く灯りを点けし屋台より煙は吹きて焼くものは見ゆ

- 亡き友とかわす会話のつまらなさおのれの思うままにはこべば

- 気にかかる何もなしとぞ思いたる幾たびの夜ぞ打ちのめされぬ

- 定価:3,300円(税込)

- 判型:四六判ハードカバー

- 頁数:226頁

- ISBN:978-4-86534-322-9

- 初版:2020年4月13日

- 発行:現代短歌社

- 発売:三本木書院(gift10叢書第26篇)

購入はこちら

ご注文はメールまたはお電話でも承ります。

info@gendaitankasha.com

※ご注文いただく時点で品切の場合もありますので、ご了承ください。

蹴とばす史洋 坪内稔典

大島史洋が近所にいたらいいな、と時に思う。というのも、たとえば次のような歌を彼は詠むから。 ・晩酌はしませんなどと言ったけど夕べに飲みて深夜にも飲む ・元気でね達者でねはよいとして最近は死なないでねとくる ・この日ごろ腰の痛みの気になれば酒を飲みつつ楽しくもなし ・最後には歌が残ると言いたれどおのれの歌にあらぬさびしさ ・二歳の幼子頑として聞かず地に腹ばいぬ それを見ている 老人の自分をちょっと距離を置いて見ているもう一人の自分(歌人)がいる。その自分を見る史洋の眼差しがわたしは好きだ。 晩酌はしないと人に言いながら、その夕べにはもう飲んで、しかも深夜にも飲んだ、という第一首目は、言行の不一致を見つめているのだろう。もっとも、見つめながら、その現実を楽しんでもいる。だらしなく飲む自分を面白がっているのだ。「飲みて」「飲む」という反復の勢いにその楽しむ気分が出ている。自分を見つめ、そしてその自分とちょっと楽しんでしまう、それが史洋のいい歌である。後の世に残る可能性があるとしたら、この種の歌だろう。 次の「元気でね」の歌も楽しんでいるが、「死なないでね」という人に鼻の下を伸ばした感じがある。別の言い方をすれば読者に対して自慢している。だからこの歌は、老人の気持ちとしてはよく理解できるが、死の近い老人の糠喜びみたいなものだ。後世には残らない。 腰の痛みの歌は多くの老人の現実である。普通、腰が痛いと酒を控えるだろうが、「この日ごろ腰の痛みの気になれば酒を飲みつつ」はリズムがよくて、酒が腰の痛みをやわらげているかのようだ。だが、最後に「楽しくもなし」とそっけなく現実を表現する。この歌にあるのは、第一首目とは逆の歌の技かもしれない。つまり、晩酌の歌は現実を超える楽しさだが、この歌は現実に着地する楽しさだ。でも、現実への着地はやや自虐的、読者としてはあまりいい気分ではない。もし近所に史洋がいたら、「そんな不機嫌な酒には付き合えないよ。勝手に一人でいじけて飲めよ」とでも言ってしまいそう。 でも、このややいじけ気味の史洋がわたしは好きなのだ。 次の「最後には」の歌は、人柄や歌壇の地位はどうでもよい、最後に残って評価の対象になるのはその人の歌です、とどこかで話したのだろう。講演をしたのかもしれない。そのように話しながら、でも後世に残るのは自分の歌ではない、と分かっている。その気持ちをやはり端的に「さびしさ」と表現した。腰の痛みの歌と同様に、現実から目をそらしてはいない。でも、この歌もまた自虐的ではないだろうか。 近所に史洋がいたら、以上のように、共感したり、文句を言ったりする。もっとも、実際に近所にいたら、道ですれ違って、「や」とか「まだ死なないね」と挨拶を交わすだけかもしれない。でも、史洋につっかかることもありそう。先の五首の最後だが、「それを見ている」が気にくわない。「それを見ている」のは史洋という歌人の基本の姿勢だが、ときたまわたしはいらっとするのだ。この歌でもいらっとした。史洋よ、蹴とばせよ、と声を掛けたくなる。「二歳の幼子頑として聞かず地に腹ばいぬ それを蹴とばす」とでもしたらどう、と言いたくなるのだ。そういえば他界した小高賢を詠んだ次の歌がある。 ・亡き友とかわす会話のつまらなさおのれの思うままにはこべば 目にした時、「?」と首をかしげた歌である。死者は現実にはいない。だから見えない。だが、たとえば声は聞こえるかも。残された小高の本や歌が伝える言葉もあるのではないか。史洋はもしかしたら、「それを見ている」ことに骨の髄まで徹しているのだろうか。完璧に「それを見ている」歌人なのだろうか。 「それを見ている」歌人を、小高は「呆れんばかりにふくれたる自尊心」と評したことがあったらしい。ということが、やはり小高の死を惜しんだ次の歌から推測できる。 晩年は呆れんばかりにふくれたる自尊心と言われずにすむ 小高がいなくなって、君の歌の核は「呆れんばかりにふくれたる自尊心」だよ、ともう痛い指摘をされないで済む、というのだが、ここでの史洋もまた自虐的である。「言われずにすむ」と告白してしまったので、以後は逆にその告白の中身を避けることができなくなる。亡き友との会話が「おのれの思うまま」には実は運べなくなるのだ。小高の言ったらしい自尊心は、自虐の心と一体であり、また「それを見ている」歌人の心であろう。 なんだかややこしくなってきた。実は、史洋とわたしは同年の生まれである。史洋は一九四四年七月、わたしはその年の四月生まれ。今やたっぷりと老人だが、彼はわたしとかなり違う。違いを分かりやすい例で示そう。 ・夕空に飛行機雲のほどけゆく春近き日や吾は悲しえ ・雪深き日々は知らねどのどかなる上山の五月吾は楽しえ これらの歌、一首を単独で読もうとしたら、かなり難解である。「吾は悲しえ」や「吾は楽しえ」があまりにも唐突だから。もっとも歌集『どんぐり』では、「吾は悲しえ」は小高を追悼する歌の一つなので、小高の死が「吾は悲しえ」の中身と分かる。「吾は楽しえ」も斎藤茂吉のふるさとの上山市での感懐と分かる。でも、歌集を読め、歌集を読めば分かるというのは、歌人の傲慢な自尊心ではないだろうか。 またも文句をつけ始めたが、今、言いたいことは、史洋の使った「え」をわたしなどは使ったことがない、ということ。文の終わりに添え、嘆息の気持ちを表現する助詞だということは知っている。でもこの古語を自分の俳句や短歌で使ったことはない。わたしにとってはとても縁遠い言葉を史洋は使うのだ。この時の史洋、すなわち、「吾は悲しえ」「吾は楽しえ」という史洋は、すっと現実を離脱し、浮遊している感じだ。能の翁にでもなっているのだろうか。現実が古語の時空へ、つまり今と昔の境がなくなっている。これは「それを見ている」歌人に出現した新しい事態だろうか。あるいは、老いの耄碌現象だろうか。 はっきりいえば、「~え」の史洋は困る。何が困るかというと、近所の人として付き合いにくくなる。あまりにもふわふわと自分の中へ閉じている。要するに、「悲しえ」などと歌人の専門語(?)を使うのは、あの小高の言った自尊心のとりとめのない露出ではないだろうか。 なんだか老人の長話のようになってきた。このあたりで気分をかえて、歌集『どんぐり』からわたしの好きなベストスリーを挙げよう。 ・たのまれし大葉一束手にさげて夕陽に向かい帰りくるなり ・どんぐりの大小さまざま玄関に散らばりてあり夜半を帰れば ・どんぐりの踏み砕かれて散らばるを蹴とばしてゆく夕べの歩み これらの歌のどこがいいのか。次のような歌と比べればそのよさが歴然かも。「年齢を背中に負わぬ時代かな人のことを言うにあらねど」「しみじみと今日まで生きし喜びを言えどまったく深さが足りぬ」「老人がこの世の害になることを繰り返し聞き老いてきたりし」「順番に仕事をこなす楽しさに人生は過ぎそれでよからむ」。このような歌人の述懐に共感はする。現実の自分をよく見ている。でも、それがわざわざ歌にして人に読ませるべきもの?と思ってしまう。ところが、挙げた三首はちょっと違う。最初の二首は歌の構造がまったく同じで、共に帰ってくる歌だ。でも、帰って来た場所は現実を超えている。大葉一束、ちらばるどんぐりのせいだ。ほとんど無用というか価値の小さいそれらが、歌人を飛躍させるのだ。一番好きな史洋の歌は、もちろん、どんぐりを蹴とばす歌。史洋がもし近所にいたら蹴とばす二人組になりたい。 (現代短歌2020年9月号掲載)

続きを読む

こわれても詠む 前田康子

大島史洋の第十三歌集。 ・亡き友とかわす会話のつまらなさおのれの思うままにはこべば ・食器などけじめもあらぬ晩年を迎えつつあり 食後の眠り 一首目のような死者を想う歌が多くありどこか乾いた詠みぶりである。手ごたえのない死者との会話は哀しさを越え、虚しさへ収束されて行く。二首目では老いた生活を詠もうとしつつどこか、他人の時間を見ているような目線があり悲壮感のみへ流れて行かない。 ・日本語がこわれる前に人間がこわれて私はこわれはじめた ・そうなのだなんでもありの世となりてすべての箍がはずれてしまった 一首目にあるように、大島は老いて壊れゆく自身をあっけらかんと詠んでいる。口語で「こわれ」を何度もつないで詠むことにより文体自体、狂気をはらんでいるように見 える。二首目では時代の流れの中で失った大きな物を見つめている。 ・どこまでも狂わぬ俺と信じてる 蹴破ってゆけ 負け犬でいい このような強い文体は大島に珍しい。言葉にまず勢いをかけ自分を鼓舞しているようにも見える。 ・傷口を赤く塗られて続きいる桜の並木春はもうすぐ ・いくたりの人が抱きし寂しさか朝の目覚めの言いようのなき時【とき】 ・川戸にて摘みて給いし水芥子手に撫でており夜の卓の上 このような歌には従来からの大島の歌の表情が見られる。今から咲く花よりも、幹の痛みを感じ、極まりのような寂しさをいくたりの人と分かち合う。また三首目は土屋文 明に対するオマージュのような歌。大島のなかに蓄積された遥かな文学的時間と、老いによって壊れつつも変わり始めた自己、その二つが一冊のなかで拮抗し合っているように見える。 (現代短歌新聞2020年7月号掲載)

続きを読む